Chronologie future de l’exploration du système solaire

La lune, Mars, Titan, Europe, Ganymède, la ceinture d’astéroïde…. Ce n’est pas la place qui manque dans le système solaire. Reste à savoir quand est ce que les portes du terrain de jeu s’ouvriront… et bien peut être plus tôt qu’on ne le pense…

Au sommaire

Historique de la conquête spatiale

L’humanité, qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, est la seule espèce vivante du système solaire, sur près de 4 milliards d’années, à être sorti volontairement de sa planète d’origine pour explorer et envoyer des objets artificiels dans l’espace.

Tout a commencé le 4 octobre 1957, lorsque l’ex-Union soviétique a lancé en orbite basse, le premier satellite artificiel au monde, Spoutnik, marquant l’entrée de l’humanité dans l’ère spatiale. En 1961, l’exploration humaine en équipage commença, toujours avec les Soviétiques et Yuri Gagarin. Dirigés par la NASA, les États-Unis ont été le premier et jusqu’à présent le seul pays à accomplir avec succès des missions habitées sur la surface lunaire, à commencer par Apollo 11 le 20 juillet 1969. Les années 1960 ont également vu l’avancement rapide de l’exploration du système solaire par des sondes robotiques. Vénus, en 1962 avec Mariner 2, et Mars, avec Mariner 4 en 1964. Au-delà de l’espace cislunaire, seules des missions sans équipage couvrant les différents corps célestes du système solaire ont été réalisées, telles que les sept autres planètes connues, certains de leurs satellites, le Soleil, les planètes naines, les astéroïdes et les comètes. La plus éloignée de ces sondes spatiales, Voyager 1, a traversé l’héliopause en 2012 ce qui en fait le premier objet humain à quitter le système solaire pour l’espace interstellaire. De plus, des atterrisseurs ont été inclus à certaines de ces missions, renvoyant des images et une analyse de surface détaillée avec des robots aux noms presque aussi connue que R2D2 comme Curiosity, ou Perseverance.

Face à cet historique de l’ère spatiale, on peut se demander et maintenant ? Quelle sera la suite de cette période unique de l’histoire humaine ? C’est justement en tentant de répondre à cette question que plusieurs chercheurs, astronomes, ingénieurs de la NASA et autres ont développé un modèle de projection, synthétisé dans un article académique.

Le futur de la conquête spatiale

Beaucoup aimerait voir des avancées plus rapides. Les personnes de ma génération ou même ceux qui ont connu l’âge d’or des débuts de l’exploration spatiale entretiennent parfois un discours de déception vis-à-vis du manque de progrès. Assurément, nous aurions déjà dû être sur Mars depuis au moins 40 ans ! Et entreprendre dès aujourd’hui des missions habitées vers Titan et Europe. Une timeline proche de la série “For all Mankind” que je recommande chaudement.

Peut-être bien, mais on ne peut pas simplement espérer un progrès automatique juste en suivant le bon vouloir de la communauté scientifique et les engouements du public. L’espace coute très cher. Pendant plus de 50 ans, seules les agences gouvernementales pouvaient se le permettre, dont deux d’entre elles étaient dans une compétition parfumée à la guerre froide où l’investissement dans l’espace était une affaire de suprématie nationale. Logique que les avancées aient été rapides. Au bout du compte, la contrainte économique est parmi celles qui déterminent le plus la rapidité de l’exploration spatiale au-delà de l’orbite terrestre. Une autre étant le développement technologique dans le domaine spatial. C’est pourquoi les chercheurs de cette étude se sont focalisés sur la relation étroite entre trois facteurs :

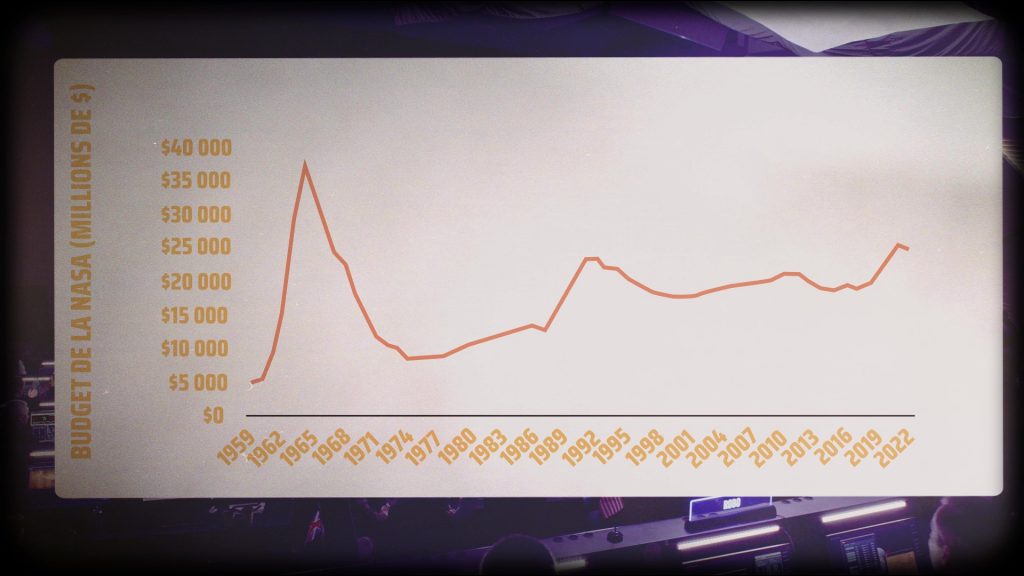

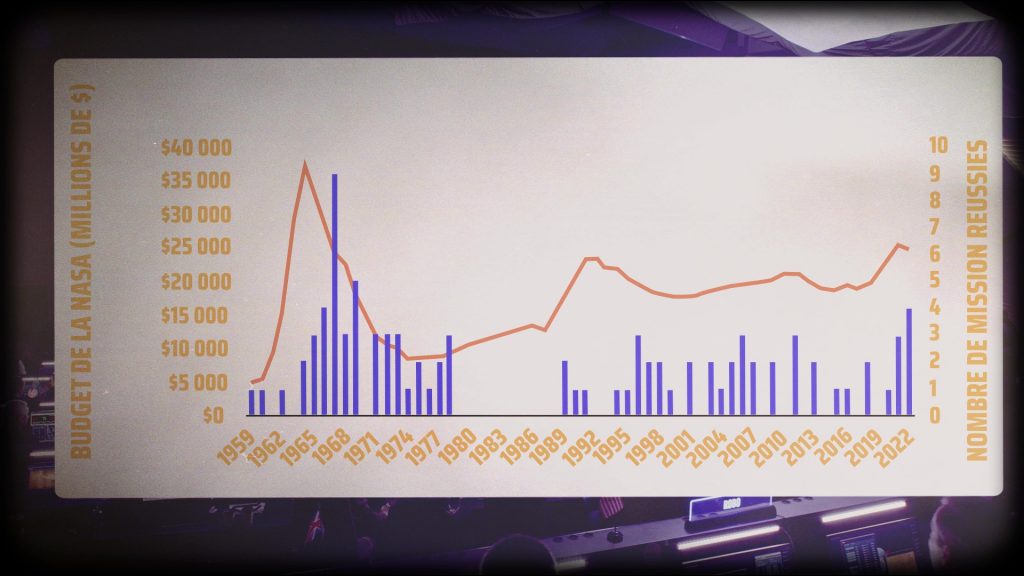

- Le budget de la NASA de 1959 à 2021 : D’une part, car les États-Unis sont les plus avancés au monde en termes d’exploration spatial, mais aussi, car les données sont facilement accessibles au public. Contrairement à la Russie ou la Chine.

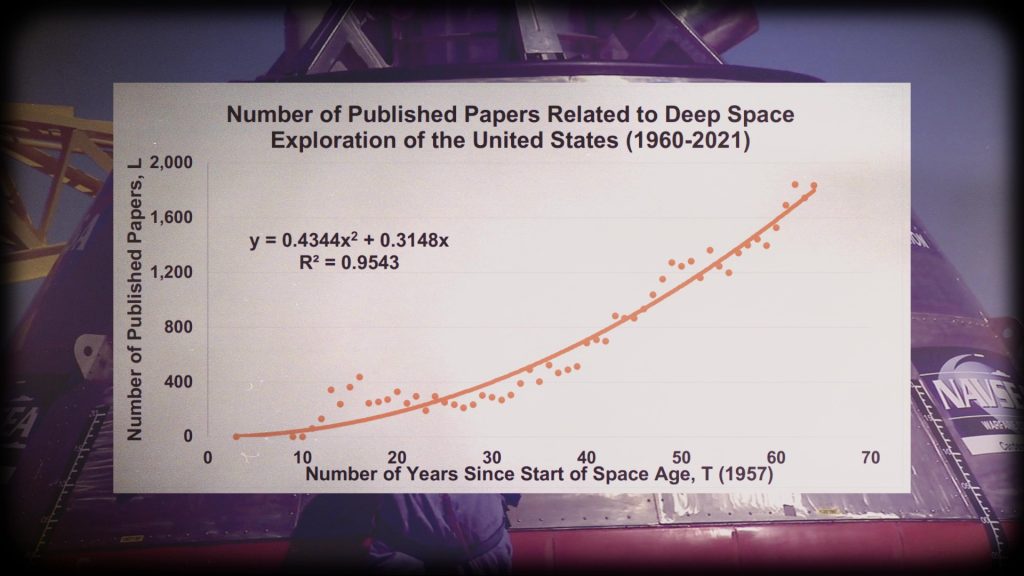

- Le nombre de succès des missions spatiales de la NASA par an.

- Le nombre d’articles publiés aux États-Unis par an liés au domaine spatial : L’exploration spatiale implique une variété de technologies, ce qui rend difficile de décrire quantitativement le développement technologique spatial dans son ensemble. Ainsi, le nombre d’articles académiques au fil des années sert de proxy approximatif. Plus le nombre d’articles est élevé, plus le niveau technologique augmente et, par conséquent, un taux de développement peut être dérivé de cette tendance.

Voyons déjà la relation entre le budget de la NASA et le nombre de missions spatial réussi. La ligne orange montre l’évolution du budget de la NASA de 1959 à 2021, ajustée en fonction de l’inflation.

On constate clairement l’investissement massif du gouvernement américain dans le projet Apollo. Le deuxième pic d’investissement dans les années 90 était dû à une décision de s’associer avec le secteur privé de l’aérospatiale dès l’arrêt de service de la space shuttle. Et enfin, le troisième pic, survenu à la fin des années 2010, est le résultat de la publication du « National Space Exploration Activities Report » qui établit un plan pour retourner sur la Lune puis sur Mars. Et d’une manière générale, la tendance est une augmentation constante du budget de la NASA durant cette période.

Maintenant, superposons le nombre de missions réussi avec ces colonnes bleues sur une échelle de 0 à 10.

Notons le décalage temporel entre l’investissement et le retour sur la recherche. On constate donc la relation logique de cause à effet entre des budgets plus importants et davantage de missions.

Et enfin, voyons le nombre de publications scientifiques sur les sujets liés à l’exploration spatiale. Là aussi, on a une augmentation au fil du temps, et on constate les 3 pics, même si le deuxième est moins prononcé.

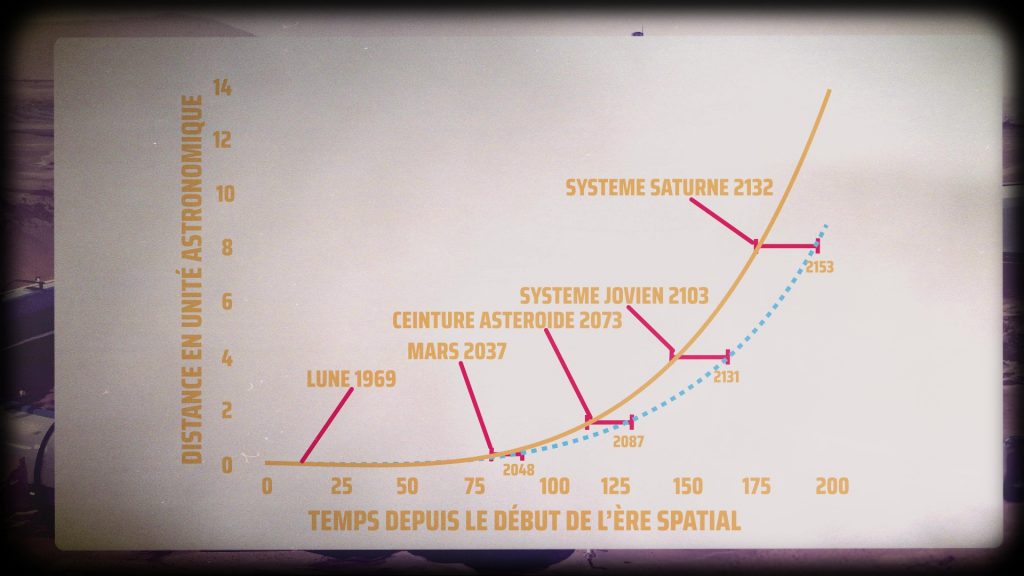

La chronologie de la conquête du système solaire

Le but des chercheurs de l’étude est d’établir l’évolution future de l’expansion spatiale de l’humanité et ces trois facteurs représentent des données suffisant pour créer un modèle prédictif. Car il est possible d’extrapoler les tendances du passé vers le futur et ajuster quelques paramètres pour déterminer un avenir qui sera logiquement plus probable que simplement deviné sans aucune donnée à disposition. L’article détaille les équations utilisées. Pour les curieux, il sera en lien dans la description.

Tant que le budget annuel de la NASA continue de financer l’exploration spatiale, le rayon effectif de l’activité humaine devrait continuer de s’étendre dans le système solaire. La première étape dans cette analyse est logiquement la planète Mars, qui devrait faire office de catalyseur dans les efforts d’exploration spatiale. Selon leurs estimations, une mission habitée vers la planète rouge se déroulera entre 2037 et 2039. Cela correspond aux ambitions de la NASA, ainsi que les périodes de distance minimum entre la Terre et Mars. Afin de laisser place à des variabilités dans leurs prédictions, les chercheurs ajoutent également une dizaine d’années, correspondant à des retards et autres événements imprévisibles. Ce qui nous donne une fourchette approximative d’une mission habitée sur Mars entre 2037 et 2048 au plus tard. Le reste du système solaire suivra à un rythme de plus en plus rapide, mais toujours dépendant de l’exploration de Mars.

Ainsi, la ceinture d’astéroïde pourrait être visitée entre 2073 si Mars est atteinte en 2037, et 2087 si elle l’est en 2048. Les Lunes de Jupiter entre 2103 et 2131. Le lancement d’une mission habitée vers les lunes de Saturne pourrait être réalisé dans un peu plus d’un siècle, vers 2132 ou 2153.

L’accélération de l’exploration du système solaire telle que suggérée dans cette étude peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Lorsque l’on considère les implications économiques de l’exploration humaine dans le système solaire, on suppose implicitement que le développement technologique se poursuivra à un rythme suffisamment rapide pour continuer à faciliter la recherche et le développement futurs. De plus, à mesure que le niveau technologique et la productivité s’améliorent, cela devrait faire baisser les coûts de construction et des matériaux, atténuant ainsi l’investissement requis pour les futures missions spatiales habitées. Comme on peut déjà le constater avec les fusées réutilisables.

Ajouté à cela, on peut prendre en compte la possibilité que l’humanité s’établisse sur ces destinations dans un avenir plus lointain avec des bases et avant poste. Il sera plus facile d’atteindre la ceinture d’astéroïde depuis Mars, et ainsi de suite. Étant donné que la Lune est le corps céleste le plus proche de la Terre, l’établissement d’une base lunaire devrait jouer un rôle important dans la préparation des missions ultérieures vers Mars. La planète rouge est considérée comme la prochaine étape, un choix étayé par une analyse suggérant qu’elle est l’emplacement économiquement le plus viable dans le système solaire pour la colonisation. Compte tenu des découvertes des sondes robotiques passées et actuelles, la probabilité que l’humanité finisse par s’établir sur des régions de la ceinture d’astéroïdes, ainsi que certaines lunes des systèmes Jupiter et Saturne, est également concevable.

Certains sont peut-être sceptiques quant aux espoirs d’expansion dans l’espace, et c’est tout à fait légitime. Mais si l’histoire de l’évolution de la vie sur Terre nous a appris quelque chose, c’est que les niches écologiques ont tendance à ne pas rester vides. Que ce soit dans les airs, les abysses, les lacs acides ou les grottes, la vie trouve toujours un moyen de prospérer. Pourquoi l’espace serait-il différent ? Cela prendra juste plus longtemps, mais au bout du compte, l’humanité sera peut-être le vecteur permettant à la vie d’occuper le système solaire là où elle est absente. Que cela prenne un siècle ou 10 millénaires, j’ai tendance à penser que la probabilité d’expansion dans le système solaire est très élevée.

Ce modèle est imprécis et doit être pris avec des pincettes. Il y a évidemment bien plus de facteurs qui contribuent à des missions spatiales habitées. Une prochaine pandémie, une guerre mondiale, un krach boursier ou des dérèglements climatiques catastrophiques viendraient mettre un frein aux ambitions d’exploration spatiale. À l’opposé, si le développement de l’intelligence artificielle générale arrive plus tôt que prévu, cela pourrait accélérer significativement l’exploration spatiale et, à partir de là, tout est possible ! Je note par ailleurs que les auteurs de la publication n’ont pas pris en compte le secteur privé, ce qui est surprenant compte tenu des progrès rapides engendrés par ces dernières. D’autant plus que SpaceX a pour principale mission de construire les fusées qui permettront aux humains d’aller sur Mars.

L’exploration de l’espace lointain, en particulier lorsqu’elle implique un équipage, se présente comme un projet scientifique et technologique complexe à grande échelle caractérisé par des investissements sur un plan national et international, de longs cycles de développement, des risques humains et techniques élevés et des défis d’organisation et de mise en œuvre. Mais en prenant en compte l’aspect économique et technologique, on réduit le champ d’incertitude afin de faire des prédictions plus crédibles.

Que pensez-vous de cette échéance, est-ce qu’elle vous parait trop ambitieuse, pas assez ? Ou carrément ridicule ?

- Paradoxe de Fermi : sommes-nous seuls dans l'univers ?

- Théorie de la forêt sombre : devons-nous provoquer le premier contact ?

- Aller vivre sur Mars : du projet à la réalité

- Entreprises spatiales : vers une nouvelle frontière de l'exploration ?

- Colonisation de l'espace : le vaisseau générationnel, ultime solution ?

- La gouvernance spatiale : entre totalitarisme et coopération

- La taille de l'univers et ses limites : comprendre l'infini

- Rencontre extraterrestre : les implications d'un premier contact