L’économie du futur sera-t-elle circulaire ?

Depuis le début de la chaîne, on a exploré de nombreux sujets dans la série consacrée au futur. Sur plus de 50 vidéos, on a beaucoup parlé de solutions technologiques pour se diriger vers un futur viable. Mais au bout du compte, la façon dont on organise nos sociétés sera un facteur tout aussi déterminant. Et l’économie joue un rôle prédominant dans la structure des activités humaines. C’est pourquoi on va parler économie dans cet épisode. Et plus particulièrement de l’économie du donut proposé par l’économiste Kate Raworth dans son livre “Doughnut Economics”.

On aime utiliser le mot croissance pour désigner un arbre qui pousse, ou un enfant qui grandit. C’est une merveilleuse phase du vivant. Mais ce n’est qu’une phase. Or, en économie, il semblerait que l’on ne souhaite pas que cette phase s’arrête. Et on sait qu’une croissance infinie dans un corps sain devient une menace. Ça s’appelle un cancer et ce n’est pas quelque chose que l’on apprécie. Nous vivons dans des sociétés, plus particulièrement en Occident, qui pensent depuis 150 ans environ que la croissance est indéniablement un signe de progrès. Et d’une certaine mesure, c’est une vision correcte. La croissance économique a sorti des milliards de personnes de l’extrême pauvreté. Mais le problème c’est que les gouvernements pensent que la seule solution à leurs problèmes économiques réside dans plus de croissance. Ce qui revient à dire une croissance infinie et un tel système économique ne peut que devenir un cancer pour le corps sain qu’est notre planète. Au lieu de baser notre système économique sur des concepts appartenant au 19e siècle, il est temps d’en façonner un nouveau adressant les problèmes du 21e siècle.

D’où vient cette obsession pour la croissance ? Le PIB, le produit intérieur brut n’est que le total du coût des biens et services vendus dans une économie en un an. Il a été inventé dans les années 30 sur la demande du Congrès américain qui, au lieu de dizaines de catégories comme le taux de production d’acier, de pétrole, de voitures, etc., souhaitait disposer d’un seul nombre mesurant les performances économiques du pays. Et son créateur Simon Kuznets a bien précisé en 1934 que le PIB n’indique pas le bien-être d’un pays, simplement son rang dans l’économie mondiale. Mais le PIB est vite devenu l’objectif primordial des politiciens avec l’idée de faire croître ce chiffre année après année.

Kate Raworth pense que la croissance infinie du PIB ne peut mener qu’à la catastrophe humanitaire et environnementale et elle propose une alternative qui semble faire partie d’une approche générale appelée post-croissance ou économie écologique.

Alors croissance du PIB et capitalisme sont deux choses différentes. On peut très bien être favorable à l’un et contre l’autre. Être contre la croissance ne signifie pas être anti-capitaliste et d’ailleurs, les quelques pays communistes restants sont également à la recherche de croissance. Donc on voit bien qu’on peut être capitaliste et contre la croissance, communiste et favorable à la croissance, et autre combinaison. Une autre confusion possible c’est de penser qu’être contre la croissance infinie, c’est forcément être pour la décroissance. Bien qu’il puisse y avoir des similitudes entre les deux, ce sont deux choses différentes. La décroissance c’est la volonté de réduire la taille d’une économie, alors que la post-croissance c’est la volonté de limiter la croissance à un certain seuil, qui est le seuil des limites de l’habitat naturel. En l’occurrence la planète Terre.

Donc maintenant que les confusions sont écartées, venons-en à ce que propose Kate Raworth. Selon elle, le défi de l’humanité au XXIe siècle est clair : subvenir aux besoins de tout le monde avec les moyens qu’offre la planète afin que nous et le reste de la nature puissions nous épanouir. Mais le progrès vers cet objectif ne peut pas être mesuré par la métrique de la croissance du PIB. Il nous faut un ensemble d’indicateurs. Et c’est en essayant de représenter ce à quoi cela pourrait ressembler, qu’elle est tombée sur un donut en 2D vu de haut. D’où le nom, l’économie du donut. Qui pourrait aussi s’appeler économie de l’anneau, ou de la cuvette des chiottes. Mais bon, chacun y voit ce qui veut.

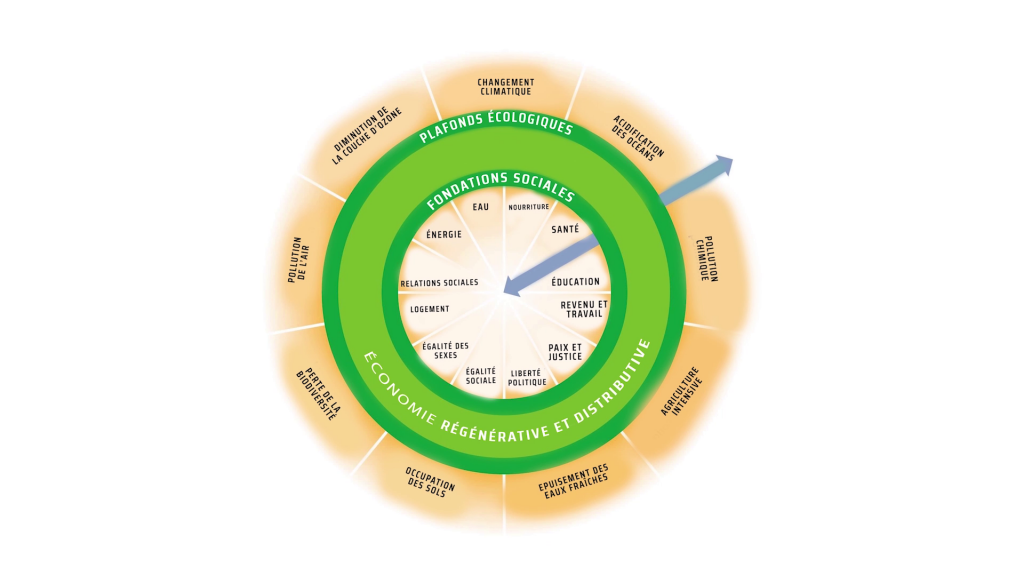

Donc la bande verte représente le donut et est délimitée par deux bordures vertes foncées. Le trou central du modèle décrit la proportion de personnes n’ayant pas accès aux éléments essentiels de la vie (soins médicaux, éducation, nourriture, etc.) c’est la bordure de la fondation social, tandis que la bordure extérieure représente les plafonds écologiques c’est-à-dire les limites planétaires dont dépend la vie et qui ne doit pas être dépassés.

Donc la bande verte représente le donut et est délimitée par deux bordures vertes foncées. Le trou central du modèle décrit la proportion de personnes n’ayant pas accès aux éléments essentiels de la vie (soins médicaux, éducation, nourriture, etc.) c’est la bordure de la fondation social, tandis que la bordure extérieure représente les plafonds écologiques c’est-à-dire les limites planétaires dont dépend la vie et qui ne doit pas être dépassés.

Une économie prospère ne doit laisser personne dans le trou du donut en assurant des fondations sociales de bien-êtres qui comportent 12 catégories :

Nourriture, Eau, Santé, Éducation, Revenu et travail, Paix et justice, liberté politique, Égalité sociale, Égalité des sexes, Logement, relations sociales, Énergie.

Et dans le but de sortir les gens de ce trou, la croissance économique est cruciale afin de donner à tous les ressources nécessaires pour vivre dans la dignité et la prospérité. Si on a besoin de croissance, c’est bien pour cette raison. Et ça a marché d’une façon remarquable depuis la 1ere révolution industrielle et surtout tout au long du 20e siècle. Et ça continue de marcher dans les pays en voie de développement. Mais, et oui il y a un mais et un très gros. Une économie ne peut croître indéfiniment, car il existe un plafond écologique qui comporte 9 catégories :

Changements climatiques, acidification des océans, pollutions chimiques, agricultures intensives, épuisements des eaux fraîches, occupation des sols, perte de la biodiversité, pollution de l’air, diminution de la couche d’ozone.

Par conséquent, une économie est considérée comme prospère lorsque les douze fondements sociaux sont réunis sans dépasser aucun des neuf plafonds écologiques. Cette situation est représentée par la zone située entre les deux anneaux verts foncés.

Il y a donc deux limites. Une limite inférieure où si on n’utilise pas suffisamment de ressources, on laisse des millions de personnes en dessous des fondations sociales. Et une limite extérieure où si on utilise trop de ressource, on dépasse le plafond écologique. Il ne s’agit donc pas de rechercher une croissance infinie, mais c’est une question de trouver l’équilibre où les humains et la nature peuvent prospérer.

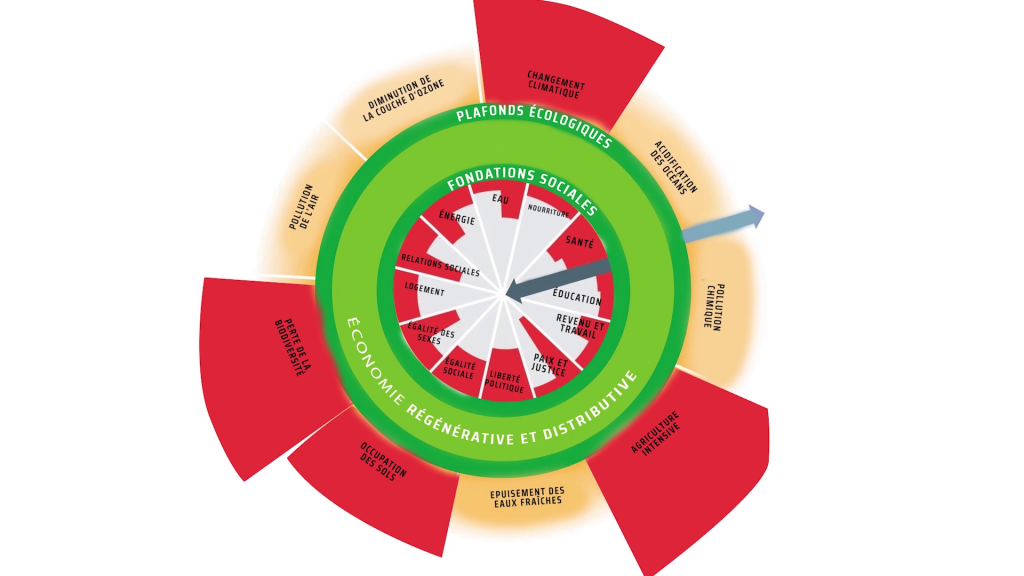

Et aujourd’hui, notre économie mondiale ressemble plutôt à ça :

Beaucoup trop de personnes sont en dessous des fondations sociales. Et de nombreux plafonds écologiques sont dépassés. Autrement dit, on est loin de prospérer.

Beaucoup trop de personnes sont en dessous des fondations sociales. Et de nombreux plafonds écologiques sont dépassés. Autrement dit, on est loin de prospérer.

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que les limites sont dynamiques. C’est-à-dire que certaines innovations changent la quantité de ressource disponible, et c’est une très bonne chose à condition de ne pas dépasser la bordure extérieure. L’énergie est un bon exemple. Le pétrole nous permet d’obtenir beaucoup d’énergie, ce qui sort beaucoup de gens du trou, mais si trop utilisé, on impact négativement l’environnement. Une innovation comme le solaire repousse la bordure extérieure, car c’est une énergie renouvelable et propre. Donc elle doit être privilégiée si on veut continuer à sortir le plus de monde du trou.

Une économie ne doit pas être conçue pour croître, mais pour prospérer. Et le modèle dominant fut celui-ci : On extrait des ressources, on fabrique des trucs, on consomme les trucs, et on jette. Ce qui explique en grande partie pourquoi on a dépassé les plafonds écologiques. Il faut passer à un modèle regénératif : on extrait des ressources, on fabrique des trucs, on consomme les trucs et on les réutilise pour fabriquer d’autres trucs.

Tout en étant dégénératives, nos économies doivent être également distributives. Les technologies et institutions centralisées du XXe siècle ont concentré les richesses, le savoir et le pouvoir entre quelques mains. Durant ce siècle, nous avons des technologies et institutions pour distribuer les richesses, le savoir et le pouvoir. Au lieu des énergies fossiles et l’industrie à grande échelle, nous avons des réseaux d’énergie renouvelable, des plateformes numériques et des imprimantes 3D. 200 ans de contrôle de la propriété intellectuelle par les entreprises sont bouleversés par l’open source, le peer to peer et le public domain. Si nous pouvons exploiter les technologies actuelles, de l’IA au blockchain, l’internet des objets, au service d’une conception distributive, nous pouvons assurer que les soins médicaux, l’éducation, les finances, l’énergie atteignent et aident ceux qui en ont le plus besoin. Une conception régénérative et distributive engendre des opportunités extraordinaires pour l’économie du XXIe siècle qui nous placent dans la zone verte. Dans le donut.

J’aime beaucoup l’alternative économique proposer par Kate Raworth, mais j’ai quelque critique. La première, c’est qu’il existe un domaine économique ou la croissance peut être infinie. C’est l’économie de la connaissance. C’est-à-dire que le PIB ne contient pas que des matières premières et ressources extraites de la planète. Ce que les gens consomment c’est également la créativité et la connaissance d’autres humains. Et cette économie de la connaissance contribue à la croissance du PIB, mais l’impact sur l’environnement est quasi nul. La deuxième critique, c’est qu’il est possible de découpler croissance économique et impact environnemental. Certaines innovations nous permettent de faire plus en utilisant moins de ressource. Par exemple, le cuivre était le standard pour conduire électricité et communication, mais on a aujourd’hui la fibre optique qui conduit 1000 fois plus tout en utilisant beaucoup moins de ressource. Ou encore le smartphone que j’ai dans ma poche équivaut à des dizaines d’objets différents il y a 20 ans. Téléphone, caméra, appareil photo, calculatrice, agenda, etc. Il nous faut ce type de découplage dans le plus de secteurs possible. L’agriculture, l’énergie, la manufacture. Certains appellent cela la croissance verte, et bien que l’idée est séduisante et fonctionne jusqu’à un certain point, ça ne sera pas suffisant pour adresser tous les problèmes. Mais c’est quand même quelque chose qui peut nous aider.

Le mot économie a pour origine grecque oïkonomia qui signifie gestion de la maison. Autrement dit c’est l’idée de prendre soin de notre lieu de vie. Un système économique harmonieux devrait prendre soin des gens, mais également de notre maison, la Terre. Et l’image du donut représente précisément cette idée. Si notre objectif est de subvenir aux besoins de tout le monde avec les moyens qu’offre la planète afin que nous et le reste de la nature puissions nous épanouir, alors l’indicateur du PIB n’est pas adapté. Le modèle du donut me semble être bien mieux approprié pour nous représenter les progrès que l’on fait vers cet objectif.

- https://www.ted.com/talks/the_ted_interview_kate_raworth_argues_that_rethinking_economics_can_save_our_planet#t-88184

- https://www.ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_should_be_designed_to_thrive_not_grow?language=en

- https://en.wikipedia.org/wiki/Post-growth https://en.wikipedia.org/wiki/Doughnut_(economic_model)